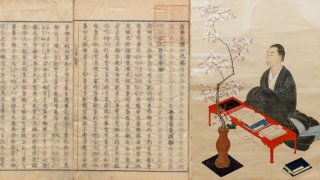

宋應星『天工開物』巻上)-320x180.jpg) 日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化 第17回 科学技術を伝える~『農政全書』と『天工開物』

第17回 科学技術を伝える~『農政全書』と『天工開物』 「(日本との貿易で)中国人は砂糖で千パーセント儲け、オランダ人もほぼこれと同じくらいの利益を上げている」。モンテスキューが『法の精神』のなかでこう語ったように、江戸時代、鎖国政策によ...

宋應星『天工開物』巻上)-320x180.jpg) 日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化 -320x180.png) 日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化 早稲田大学図書館蔵)-320x180.png) 日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化 -320x180.png) 日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化 -320x180.jpg) 日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化  日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化  日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化 -320x180.jpg) 日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化  日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化 -320x180.png) 日中交流の史跡と文化

日中交流の史跡と文化