第19回 荻生徂徠と清朝考証学

講談に「徂徠とうふ」という話があります。豆腐屋に借金したり、おからをもらったりして暮らしていた荻生徂徠(1666-1728)が、柳沢吉保にその学問を買われて出世し、火事で焼け出された豆腐屋に金と新しい店を贈って恩返しをするという話です。

豆腐屋に借金があったかどうかはわかりませんが、若いころの徂徠は確かに苦労したようです。徂徠の父荻生方庵景明は、館林侯時代の徳川綱吉の侍医でしたが、徂徠が15歳のとき1、綱吉の怒りを買い、江戸から追放されてしまいました。徂徠が江戸へ戻ることができたのは20代半ば、柳沢家の藩士になったのは31歳のときでした。

44歳のとき、綱吉の死と吉保の隠退により藩邸を出た徂徠は、町家に蘐園という書斎を設け、仲間や弟子を集めて儒学の研究を進めました。当時、儒学といえば朱子学でしたが、徂徠は諸家の学説に縛られるのを嫌い、古典を精読することで「先王の道」を明らかにしようとしました。この研究は古学と呼ばれ、山鹿素行(1622-1685)2や伊藤仁斎(1627-1705)3らの先覚が始めたものですが、徂徠はそこに古文辞学という新たな研究方法を取り入れました。古文辞学というのは、古語を歴史的、帰納的に研究することで、古典の本来の意味を明らかしようというものです。前回もご紹介したように、徂徠は中国の古典を学ぶには唐話(中国語)を学び、唐音で直読し、平易な言葉に訳すべきと説き、唐話通訳だった岡島冠山(1674-1728)を招いて、中国語の講習会を開いたりしていました。

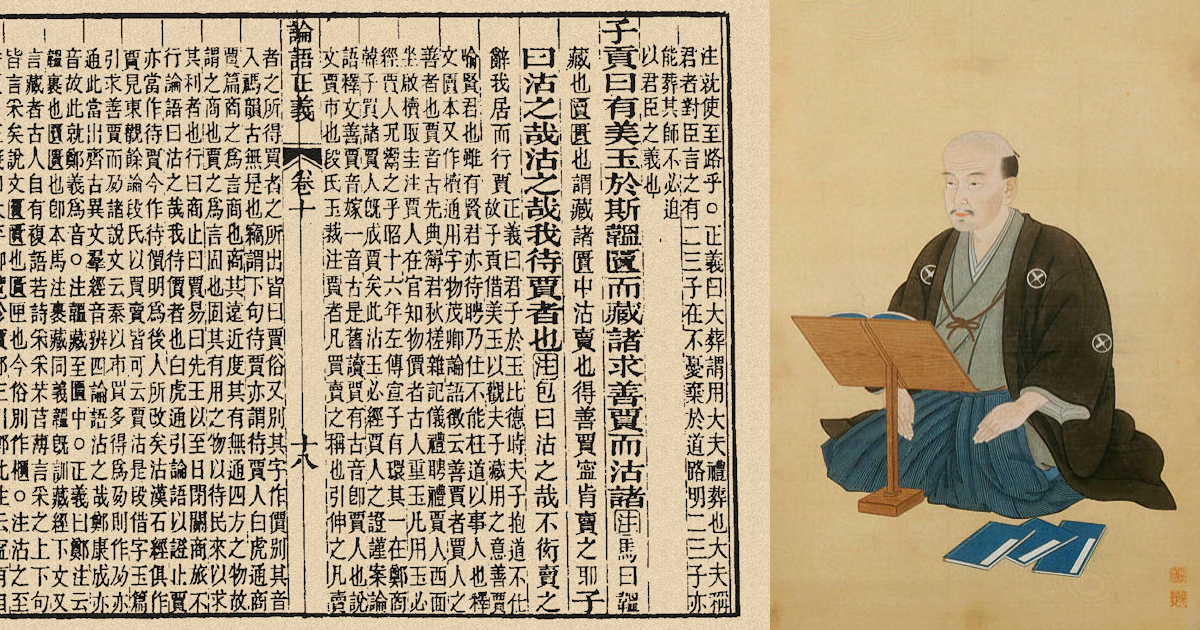

こうした徂徠の研究成果は中国にも伝えられ、清朝考証学の大家劉宝楠(1791-1855)はその著『論語正義』の中に徂徠の説4を採用しています。文化的には輸入超過だった日本が、中国の学界に一石を投じたのです。

注

- 以下、年代と年齢は平石直昭『荻生徂徠年譜考』(平凡社 1984年)による。

- 山鹿素行『聖教要録』小序(寛文6年(1666年))

「予は周公・孔子を師として、漢・唐・宋・明の諸儒を師とせず。」 - 伊藤仁斎『仁斎日札』(明遠館叢書 六)

「『語』『孟』の二書の若きは、実に天下古今の道理を包括し尽くせり‥‥宋儒、動ややもすれば仏、老の語を引き、以て聖人の学を明かにせんとす。吾深く其の非を識るなり。」

伊藤仁斎『同志会筆記』(『古学先生文集』巻五)

「孔孟の学、註家に厄すること久し。漢、晋の間は多く老荘を以てこれを解く。宋、元以来、又禅学を以てこれに混す。‥‥ああ、余、毎つね に学者に教うるに、文義すでに通ずるの後、尽ことごとく宋儒の註脚を廃して、特に『語』『孟』の正文を将て、熟読、玩味二、三年ならば、庶ねがわくは当に自ら得るところ有るべきを以てす。」 - 劉宝楠が採用した徂徠の説の一つに『論語』子罕篇の「賈」がある。「子貢曰く、ここに美玉あり。匱に韞めて諸れを蔵せんか、善き賈を求めて諸れを沽らんか。子曰、これを沽らんかな、これを沽らんかな、我れは賈を待つ者なり」。この中の「賈」は、従来「嫁」と読まれ、「價」と同じ「賈」という意味とされてきた。これに対し徂徠は、善い値段を待つなどというのは、君子の言とは思えない。これは「古」と読むべきであり、「賈人」(仲買人)の意味である。玉の価値は鑑定しにくいから仲買人が必要である。「賈を待つ」とはすなわち「先容之人」(紹介者)を待つということである、と解釈した。

参考資料

- 平石直昭『荻生徂徠年譜考』(平凡社 1984年)→国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12220517

- 吉川幸次郎「仁斎と徂徠」(『吉川幸次郎全集』17巻)

- 蒋薫誼「『論語徴』の清代中国受容の一考察~劉寶楠の『論語正義』を中心に」(『中国 社会と文化』第36号 2021年7月)

- 連清吉「江戸時代における清朝考証学の受容について」(『長崎大学総合環境研究』第1巻第1号 1998年)→長崎大学学術研究成果リポジトリ

メモ

講談に「徂徠とうふ」という話があります。豆腐屋に借金したり、おからをもらったりして暮らしていた荻生徂徠(1666-1728)。柳沢吉保にその学問を買われて出世し、赤穂浪士の裁きを命じられます。その後、世話になった豆腐屋が火事に遭ったと聞き、恩返しにと金を届けさせますが、豆腐屋は赤穂義士を切腹させた者の金など受け取れないといって断ります。すると徂徠は「切腹は武士の誇り、私は法を曲げずに情けを注いだのだ」といって豆腐屋を説得したという話です。

-1024x707.png)

-120x68.jpg)

コメント