第5回 隋の煬帝はなぜ怒ったのか?~中国系渡来人と仏教

589年、隋が中国全土を統一し、長く続いた南北分裂の時代に終止符が打たれました。倭は隋との外交交渉のため4回にわたって遣隋使を派遣します。このうち第2回遣隋使(607年)の国書にあったのが「日出る処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙無きや」という一文です。これを読んだ隋の煬帝は「蛮夷の書に無礼あり」といって怒ったといいます。では、何が無礼だったのでしょうか。

「日没する処」という人もいますが、問題はやはり「天子」でしょう。第1回遣隋使が失敗に終わった後、中国や朝鮮の先進的な制度に倣い、政治理念を明文化し、官位制度を整備した倭は、自ら「天子」と称して隋に対等な外交関係を求めたのです。

では、「日没する処」は無礼ではなかったのでしょうか。5世紀の初めに漢訳された仏教書『大智度論』に、こんな一節があります。「日出る処、是れ東方、日沒する処、是れ西方」。倭は、隋が仏教の力を借りて国を治めているのを知っていたので、わざとこの言葉を引用し、仏教への理解と信仰を示したのです。これでは隋の煬帝も文句はいえません。

この半世紀ほど前、百済の聖明王は倭に仏像や経典を送りました。中国の南北朝時代に仏典の漢訳が進み、仏教が東アジアの世界宗教になったことを伝えようとしたのです。

しかし政治制度とは異なり、新たな宗教を受け入れるのは容易ではありません。倭の豪族の中には「いま改めて蕃神を拝せば、国神の怒りを致す」と排仏を唱える者もいました。

そんななか、倭の地に根を下ろし、仏教の普及に努めた一族がいました。「大唐漢人」(中国系渡来人)司馬達等の一族です。達等が大和の国に草堂を結び、本尊を安置して礼拝を始めると、崇仏派の蘇我氏はこれを支援し、達等の娘・嶋は584年、高句麗僧・恵便の得度を受けて、日本で最初の出家者・善信尼となりました。

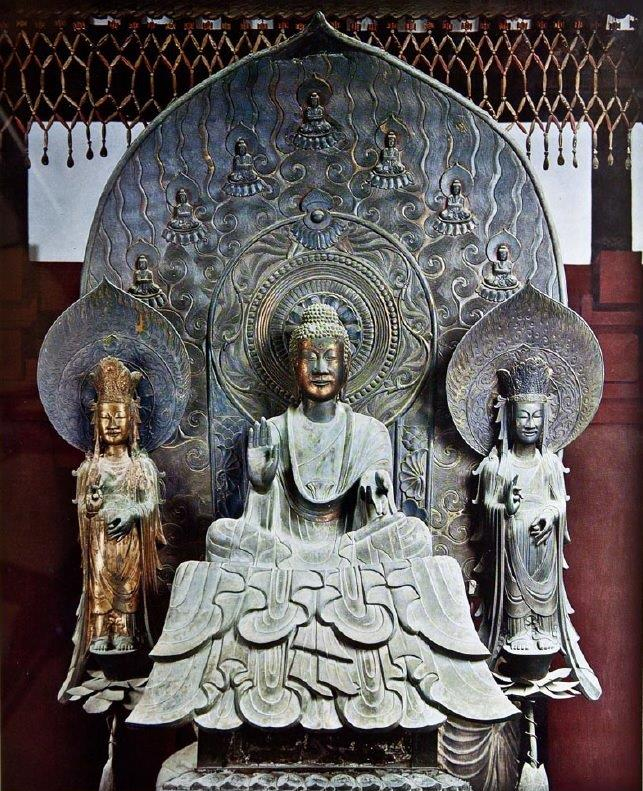

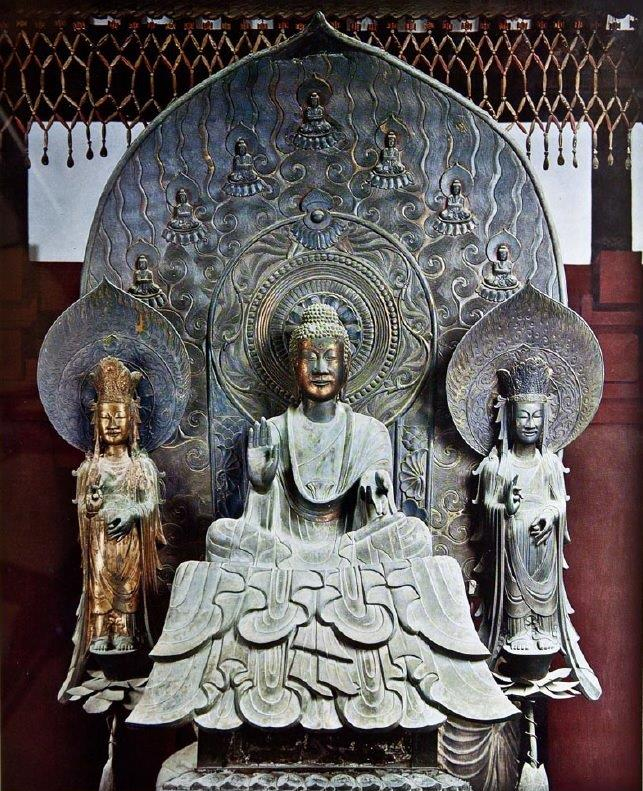

また、子の多須奈や孫の止利は仏師となり、寺院や仏像の建立に活躍しました。止利が623年に造った法隆寺金堂釈迦三尊像の光背には、「司馬鞍首止利佛師」と、その名が刻まれています。

こうした渡来人たちの活躍によって、倭は民族宗教の殻を脱し、仏教への理解と信仰を深めていったのです。

.jpg)

-120x68.png)

-120x68.jpg)

コメント