【コラム】遣隋使の謎

『日本書紀』などの日本側の記録によれば、遣隋使は女性天皇である推古天皇の時代に派遣されました。ところが、『隋書』倭国伝などの中国側の記録に見ると、開皇20年(600年)に派遣された第一回遣隋使の使者は、王の姓は「阿毎」、字は「多利思比弧」、号は「阿輩鷄彌」であると答えたといいます。「多利思比弧」(タリシヒコ)とは男性のような名ですが、なぜなのでしょうか。

古墳時代、ヤマト王権の王は、「大王」と書いてオホキミと呼ばれていました。使者が言った「阿輩鷄彌」は、このオホキミを指すのではないかと考えられています。

では、「阿毎」と「多利思比弧」は何を指すのでしょうか。「多利思比弧」をタラシヒコと読むのであれば、天皇の和風諡号として使われた例はいくつかあります。たとえば、成務天皇の和風諡号は稚足彦天皇。しかし女性天皇の場合、斉明天皇の和風諡号は天豊財重日足姫天皇と、タラシヒコではなく、タラシヒメとなっています。一方、山岸幸久氏によれば、これらは姓と字ではなく、「阿毎多利思比弧」(アメタリシヒコ)という一つの語で、「あまくだられたおかた」という意味だといいます。倭には、オホキミの始祖は天から降ったという天孫降臨神話が伝えられていたので、こう呼んだというのです1。なるほど、それならば女性天皇でも問題はないでしょう。

しかし、『隋書』には続いて、王の妻は「鷄彌」(キミ)といい、後宮には五、六百人の女がいるとも記されています。さらに大業3年(607年)、隋から派遣された裴世清ら宣諭使一行は倭の都で王と会い、言葉も交わしています。相手が推古天皇であれば、当然女性だと気づいたはずなのに不思議です。いったい裴世清らは誰に会ったのでしょうか。

これまで多くの研究者がこのなぞに答えようとしてきました。代表的なものとしては、

①外交上偽装説(久米邦武・直木孝次郎・梅原猛)

②聖徳太子説(門脇禎二・吉村武彦)

③九州王朝説(古田武彦)

さて、あなたならどの説を支持しますか?

注

- 山尾幸久「古代天皇制の成立」(『天皇制と民衆』東京大学出版会、1976年)

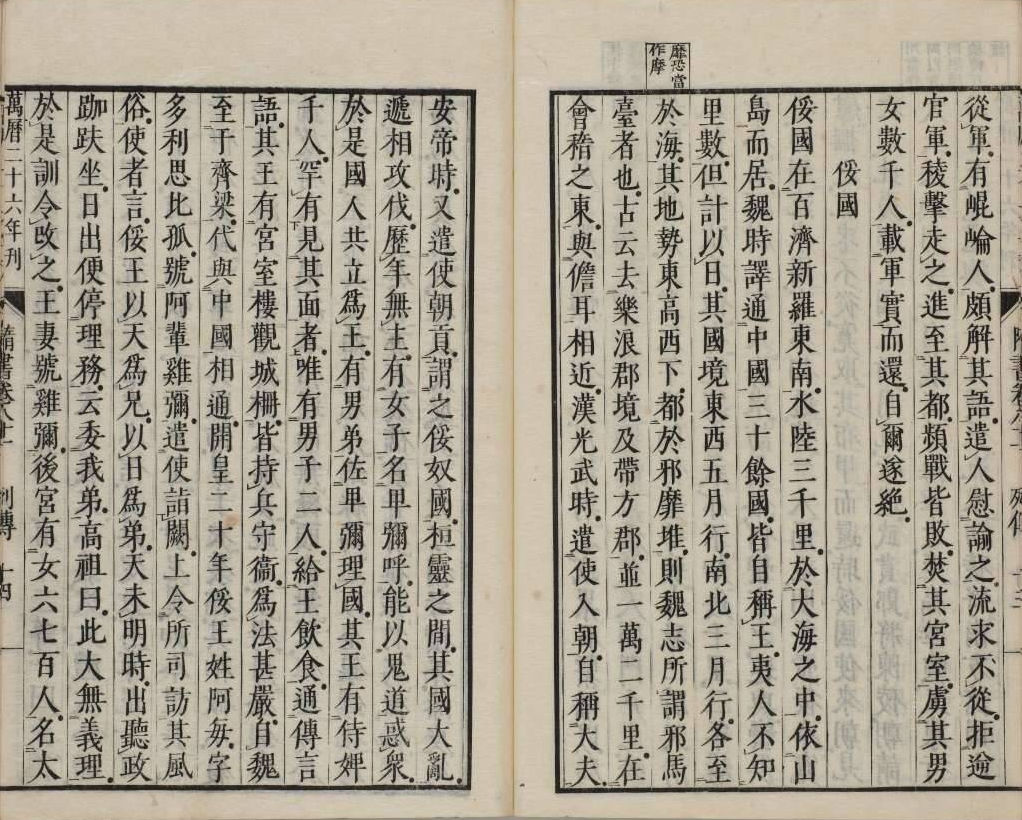

- 『隋書』倭國傳

大業三年,其王多利思比孤遣使朝貢。使者曰:「聞海西菩薩天子重興佛法,故遣朝拜,兼沙門數十人來學佛法。」其國書曰「日出處天子致書日沒處天子無恙」云云。帝覽之不悅,謂鴻臚卿曰:「蠻夷書有無禮者,勿復以聞。」明年,上遣文林郎裴清使於倭國。度百濟,行至竹島,南望耽羅國,經都斯麻國,迥在大海中。又東至一支國,又至竹斯國,又東至秦王國,其人同於華夏,以為夷洲,疑不能明也。又經十餘國,達於海岸。自竹斯國以東,皆附庸於倭。倭王遣小德阿輩臺,從數百人,設儀仗,鳴鼓角來迎。後十日,又遣大禮哥多毗,從二百餘騎郊勞。既至彼都,其王與清相見,大悅,曰:「我聞海西有大隋,禮義之國,故遣朝貢。我夷人,僻在海隅,不聞禮義,是以稽留境內,不即相見。今故清道飾館,以待大使,冀聞大國惟新之化。」清答曰:「皇帝德並二儀,澤流四海,以王慕化,故遣行人來此宣諭。」既而引清就館。其後清遣人謂其王曰:「朝命既達,請即戒塗。」於是設宴享以遣清,復令使者隨清來貢方物。此後遂絕。

参考資料

.jpg)

-120x68.jpg)

-120x68.png)

コメント